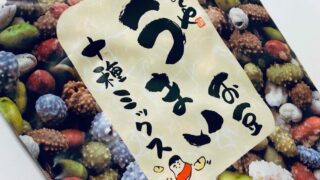

「起き上がり小法師(おきあがりこぼし)」は、会津地域に伝わる張り子の郷土玩具です。

「起き姫(おきひめ)」とも呼ばれ、赤い胴体・黒い頭、細い顔の線描が特徴です。

大きさは3cmほどで底が丸く作られており、倒しても必ず立ち上がることから「七転び八起き」の象徴として長く愛されてきました。

昔ながらの郷土玩具はスリムタイプで、最近はふっくらとしたフォルムの起き上がり小法師も多いです。

その歴史は古く、約400年前の会津藩主・蒲生氏郷(がもううじさと)が、藩士たちに冬の間の内職として作らせたのが始まりと言われています。

正月の「十日市」(毎年1月10日に開催)で販売され、家族の人数よりも一つ多く購入し、神棚に飾ることで「家族が増えるように」「無病息災」を願う習わしがあります。

1年神棚に飾った後は、1月中旬に開催される「歳の神(さいのかみ)」でお焚き上げします。

現在も会津の代表的な縁起物・民芸品として、健康や家庭円満、子孫繁栄のお守りとして広く親しまれています。

また、お土産処では通年を通して購入することもでき、会津観光のお土産としてもおすすめです。

↓起き上がり小法師の選び方、買い方、処分方法、顔の違いなどについてnoteに書きました!